“দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,

লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তার

হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠর সর্বগ্রাসী,

দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি…” – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (‘সভ্যতার প্রতি’)

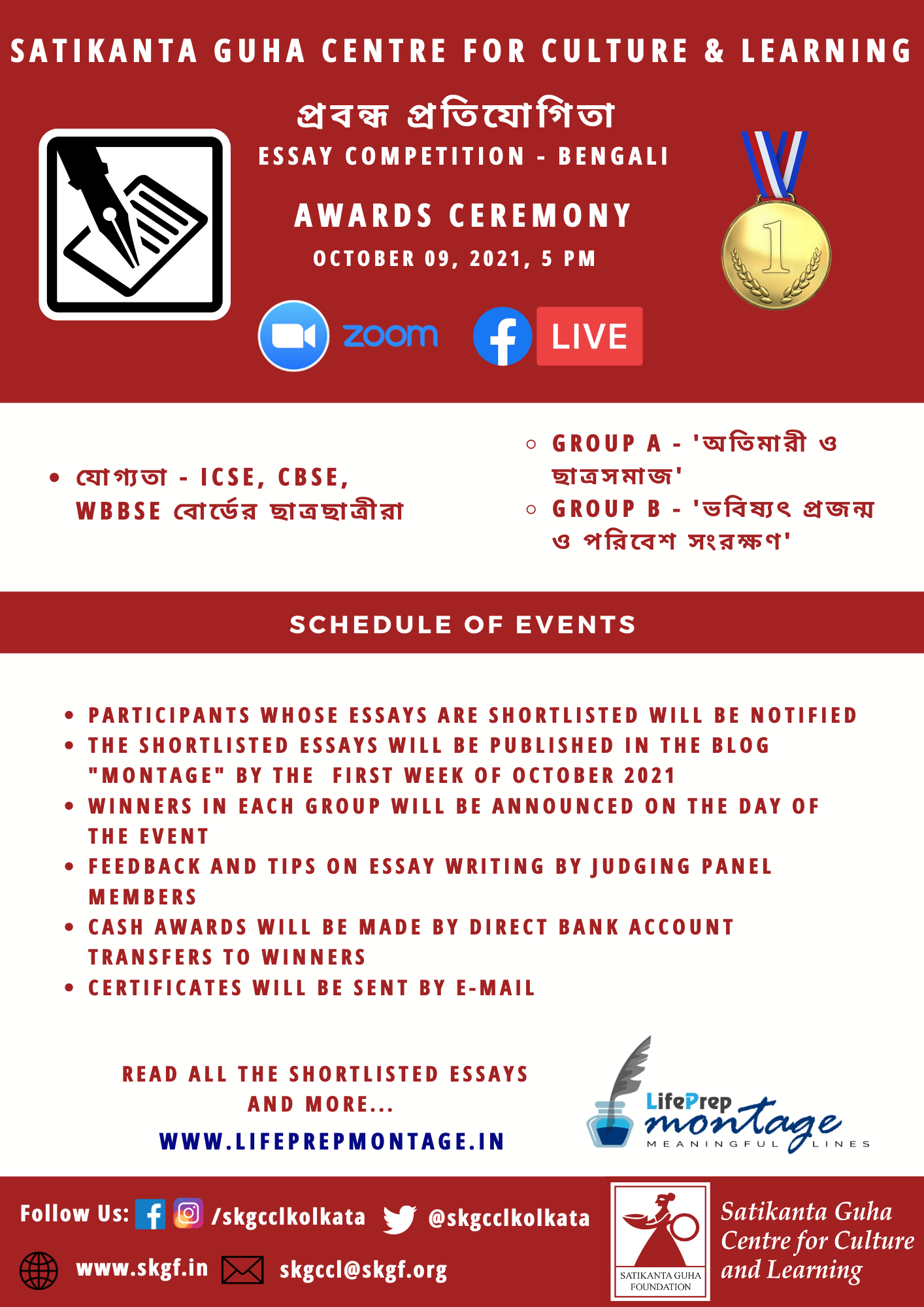

এই প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্ত হলো, ‘ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও পরিবেশ সংরক্ষণ’। এই বিষয়বস্ত নিয়ে আলোচনা করতে হলে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি বোঝা প্রয়োজন তা হলো পরিবেশ কী,

পরিবেশের গুরুত্ব মানবজীবনে ঠিক কতটা কারণ তা না হলে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের ধারণা জন্মাবে না।

ইউনাইটেড নেশনস্ এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (১৯৭৬)-এ দেওয়া সংজ্ঞা অনুসারে, “পরিবেশ বলতে পরস্পর ক্রিয়াশীল উপাদানগুলির মাধ্যমে গড়ে ওঠা সেই প্রাকৃতিক ও জীবমণ্ডলীয় প্রণালীকে বোঝায়,

যার মধ্যে মানুষ ও অন্যান্য সজীব উপাদানগুলি বেঁচে থাকে, বসবাস করে।” সহজ ভাষায় বললে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীরা যেখানে জন্মায়, বেড়ে ওঠে এবং বেঁচে থাকে সেই সমগ্র অংশটিকে পরিবেশ বলে।

পরিবেশের সংজ্ঞা থেকেই স্পষ্ট মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে পরিবেশ কতটা গুরুত্বপূর্ন ; আসলে মানুষের সবকিছুই পরিবেশের উপর নির্ভরশীল তাই পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্বটা ঠিক কী, সেকথা আলাদা করে উল্লেখ করারও প্রয়োজনীয়তা নেই।

এবার একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক পরিবেশ নিয়ে।

পরিবেশকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে মনোবিজ্ঞানী কার্ট লিউন পরিবেশকে তিনভাগে ভাগ করেছেন— প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ।

প্রাকৃতিক পরিবেশ:-

প্রকৃতি নিজে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিটি জীবের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে উপদানগুলি তৈরি করেছে, সেই উপাদানগুলির সমষ্টিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে।

খাদ্য, পানীয়, জলবায়ু, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ ব্যক্তির বসবাস ও জীবনধারণের জন্য যেসব প্রাকৃতিক উপাদানগুলি প্রয়োজন হয় তারই সমষ্টি হল প্রাকৃতিক পরিবেশ।

এ ছাড়া আর একটি দিক থেকেও মানুষের আচার-ব্যবহার, জ্ঞানার্জন, সংস্কৃতি ইত্যাদির ওপর প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করে।

অনেক সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন—খরা, বন্যা, অগ্নুৎপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি মানুষের জীবনযাপনের অনুকূল নয়। আদিম যুগেই মানুষের এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

কিন্তু তাদের কিছু করার ছিল না। কতকটা নিষ্ক্রিয়ভাবেই পরিবেশের প্রভাবকে তারা মেনে নিয়েছিল। তাকে ধবংসকারী দেবদেবী কল্পনা করে শান্ত করার জন্য পূজার্চনা করত।

ক্রমশ বুদ্ধিবলে, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জনের ফলে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির ধ্বংসকারী ভূমিকা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ঘড়বাড়ি, অস্ত্র, চাষ পদ্ধতি, আগুন জ্বালানো, গাড়ির চাকা ইত্যাদি আবিষ্কার করতে শুরু করে।

শুধু তাই নয় শক্তিগুলিকে সবলে এনে নিজের এবং সমাজ তথা সকলের কল্যাগসাধন করতে সক্ষম হয়।

এব্যাপারে যে প্রক্রিয়াটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে তা হল শিক্ষা। অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, প্রতিকূল পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ এবং তাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার সাহায্যে মানবসভ্যতা এগিয়ে চলে।

সামাজিক পরিবেশ:-

বাবা-মা, পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, বন্ধু এবং সহপাঠী, শিক্ষক, প্রতিবেশী, কমিউনিটির সদস্য, গণযোগাযোগ, বিনোদনের উপায়সমূহ, ধর্মস্থান, ক্লাব, পাঠাগার, সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি নিয়ে সমাজ পরিবেশ গঠিত।

সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং শক্তিসমূহের সঙ্গে শিশু মানিয়ে চলে। ক্রমশ সে সমাজের সঙ্গে একাত্মবোধ করে এবং সমাজের একজন হয়ে ওঠে। ব্যাপক অর্থে একে আমরা সামাজিকীকরণ বলি।

অর্থাৎ সামাজিক পরিবেশ সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির আচরণকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, শিশু নিষ্ক্রিয় এবং যান্ত্রিকভাবে তার সমাজ পরিবেশকে মেনে নেয়, যুক্তিহীনভাবে সেটিকে গ্রহণ করে তা নয়।

প্রয়োজনমতো সে সামাজিক পরিবেশকে পরিবর্তন ও উন্নত করতে সচেষ্ট হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ বিশেষ করে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

উপরের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট সামাজিক পরিবেশ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। আর মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে, নিজেদের জীবন যাত্রাকে আরও আরামপ্রদ করে তুলতে বা বলা যেতে পারে আরও মসৃণ করে তুলতে সমাজিক পরিবেশের উন্নতি সাধন করতে গিয়ে প্রাকৃতিক

পরিবেশের অবক্ষয় করে চলেছে অনবরত এর ফলে বর্তমান প্রজন্মের মানুষের জীবনযাত্রা মসৃণ হলেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশ ধীরে ধীরে ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে এবং উপরন্তু সামাজিক

পরিবেশেরও অবক্ষয় দেখা দেওয়ার ভয়ানক সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। তাই সবচাইতে বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা যখন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের, তখন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেই ভাবতে হবে নিজেদের পরিবেশকে বাঁচানোর কথা। এর জন্য যতটা সম্ভব ততটা সরল

জীবন যাত্রার প্রতি নজর রাখা প্রয়োজন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের। যা-কিছু পরিবেশ দূষণ ঘটায় সেই সব কিছু থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখা যায় তার চেষ্টা করা অত্যন্ত আবশ্যক। মনে রাখতে হবে আমাদের আজকের জীবনযাত্রা যেন

ভবিষ্যতের অন্ধকার সময়ের কারণ না হয়। বাঁচাতে হবে অরণ্যকে, বাঁচাতে হবে জলাভূমিকে, বাঁচাতে হবে শ্বাস যোগ্য বাতাসকে এবং এই সবকিছুর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি তাহলো বৃক্ষরোপণ।

এই বৃক্ষরোপন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রত্যেকটা মানুষকে দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে যাতে করে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশের যে সামঞ্জস্য তা বজায় থাকে। পরিবেশকে নিজেদের বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে

বেশ কিছু পথ অবলম্বন করা খুবই দরকারি, যেমন:-

১. বনায়ন : পরিবেশ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বনায়ন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই পরিবেশ দূষণের মরণ ছোবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বনায়ন করা ভবিষ্যত প্রজন্মের কর্তব্য।

২. শব্দদূষণ রোধ : হাইড্রোলিক হর্ন এবং যত্রতত্র মাইকবাজানোর বিরুদ্ধে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে শব্দদূষণের কবল থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। তাই ভবিষ্যত প্রজন্মকে এ বিষয় সচেতন থাকতে হবে ।

৩. পলিথিন বর্জন : পলিথিন পরিহার করা পরিবেশ দেশের প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। সম্প্রতি পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হলেও এর ব্যবহার কমবেশি এখনো চলছে। ভবিষ্যত প্রজন্মকে পলিথিন মুক্ত পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রত্যেকটা মানুষকে দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে যাতে করে প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশের যে সামঞ্জস্য তা বজায় থাকে। সবশেষে রবি ঠাকুরের ভাষায় বললে বলতে হয়,

সবশেষে রবি ঠাকুরের ভাষায় বললে বলতে হয়,

“আমরা লোভবশত প্রকৃতির প্রতি ব্যভিচার যেন না করি। আমাদের ধর্মে-কর্মে, ভাবে-ভঙ্গিতে প্রত্যহই তাহা করিতেছি, এই জন্য আমাদের সমস্যা উত্তরোত্তর হইয়া উঠিয়াছে- আমরা কেবলই অকৃতকার্য এবং ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছি।

বস্তুত জটিলতা আমাদের দেশের ধর্ম নহে। উপকরণের বিরলতা, জীবনযাত্রার সরলতা আমাদের দেশের নিজস্ব। এখানেই আমাদের বল, আমাদের প্রাণ, আমাদের প্রতিজ্ঞা।” – ( ‘আত্মশক্তি’ )

Wow, amazing weblog structure! How lengthy have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, let alone the content!

You can see similar here sklep online